一个记者的长漂⑫

中洛队决战巴塘

奉友湘

编者按:1986年,长江漂流年。一场轰轰烈烈的“长漂”壮举,把全国人民的目光吸引到金沙江畔,扬子江头。四川日报原记者奉友湘,曾在金沙江边栉风沐雨,历经65天艰辛,采访过中国科漂队、洛阳漂流队、中美联合队、个体漂流队,留下了多本珍贵的漂流日记。在“长漂四十年”即将到来之际,“方志四川”新媒体矩阵及“四川省情网”将陆续刊登他的回忆文章《一个记者的长漂》,回望那些他亲历过的日日夜夜,跋涉过的山山水水,还有当年那人,那城,那情,那景。今日发布第十二篇《中洛队决战巴塘》,敬请读者垂注并欢迎在文尾“写留言”处与广大读者分享您的阅读感想。

1986年11月2日,中国队补漂小分队挥师进入巴塘。第二天,洛阳队的补漂分队也紧追而至。两队拉开架势,要在巴塘来一场补漂大决战。中洛两队在“长漂”中谁胜谁负,就看谁能先补漂完以前留下的江段。因为洛阳队已制定了三队分漂的“蛙跳”战略,首进上海稳操胜券。第一队由雷健生领队,乘车赶往武汉,直接从武汉下漂,抢在中国队前面;第二队由王茂军领队,从宜宾往武汉漂,抵达武汉后,即刻“跳”往江阴下水,挺进上海;第三队由何立迎、王茂建领队,重返金沙江补漂。倘若洛阳队抢先进上海,又补漂领先,则将完胜中国队。而中国队当然也要奋力一搏,至少要打一个无可争辩的漂亮补漂战役。

王茂军认为,“蛙跳”战术中国队首先使用,洛阳队是“以其人之道还治其人之身”。中国队刚过虎跳峡,就“跳”到老君滩,一举冲过,并一马当先漂到了前面。但作为记者,我不得不客观地指出,洛阳队才是“蛙跳”战术的杰出运用者。当年9月,他们留下从叶巴到虎跳峡的500多公里江段,直接冲击虎跳峡,就是一次最大的“蛙跳”。

具体说来,中国队需要补漂的江段有四:一是白玉县叶巴至巴塘巴曲河口;二是巴塘王大龙滩前至得荣县莫丁滩;三是云南大具至金安桥;四是会东县鲁家村至黄草坪。显然,洛阳队的补漂任务艰巨得多。后来,中国队又派出由余成、李大放、杨欣、蓝为可、许瑞祥、罗德华、邢义苏组成的第二补漂队,从宜昌赶回金沙江,于11月7日至14日,历经艰险将后两段补漂完毕。我们这支小分队的任务,就是啃下前两根“硬骨头”。

中国队第二补漂队领队余成时任武警四川总队参谋,长漂指挥部成员;队员李大放、杨欣是分别冲击过上虎跳峡和下虎跳峡的悍将;兰为可等也漂流经验丰富。为完整地呈现补漂全过程,请允许我将《最后的伟大征服》一书中有关第二补漂队奋勇完成补漂任务的精彩故事摘录于下:

和主力队漂抵九江差不多同一时候,中国科漂队赴云南大具的另一支补漂队经过四天搏斗,于十一月十日胜利到达金安桥。

这已算是二进大具了。

十月七日,科漂队五名队员曾从大具漂到二十公里外的老鹰滩,连遇跌水和卷皮浪,翻船落水后,两只船均被激流冲走,漂流被迫中断,留下老鹰嘴至金安桥一百多公里江段。

前度健儿今又来,刚好时隔一月。

十一月七日上午,小分队乘“渝科号”皮筏从大具下水后,不久就进入一个六公里长的窄谷。两岸岩壁陡峭笔直,谷中江风萧瑟,阴森可怕。峡谷两头还有险滩封口。皮筏冲过“出峡滩”时,一个恶浪斜刺里扑来,将船头压浪的许瑞祥推离船体,仅剩两只脚挂在船头保险绳上。幸被余成、罗德华扯住双脚,才把他拖回船中。

当皮筏闯过老鹰滩、烤火滩、红石岩滩等险滩后,又遇到了更为厉害的假中仓滩。此滩长近二百米,落差竟达十米以上。远远望去,滩上骇浪排空,涛声如雷;左侧悬崖陡峭,右侧怪石嶙峋。众人一鼓作气迎滩硬冲。不料面前突然出现一个四米高的大跌水。皮筏要避开已来不及,只听得轰隆一声,四周便一片漆黑。此刻,右侧又突然蹿出一个凶猛异常的卷皮浪,将皮筏掀翻。李大放、余成、罗德华当即落水,被浪涛淹没。兰为可、杨欣、许瑞祥落水后,因抓住船边保险绳,未被冲走。余成、李大放、罗德华几番挣扎,拼命挥臂游动,好容易才抓住了倒扣的皮筏。恰好下面是个回水区。队员们拉着皮筏游上岸来,眼看四周荒无人烟,食物又基本落入江中,大家又冷又饿,十分难受。此时罗德华忽然发现一岩洞,洞口侧卧着一只橡皮舟,竟是上次失落的“青年号”。原来此岩洞中住着一位老人,忙把几人让进洞内,生火取暖。又抱来两个老南瓜,切好煮熟,让余成等饱餐一顿。当晚队员们挤在老人洞中过了一宿。

翌日,船过三江口,又进入狭谷。左边山崖树丛中,一大群金丝猴见皮筏疾奔而来,仓皇逃奔。第三天,气温骤降,天空乌云密布,峡中雾气迷蒙。皮筏闯过险滩时,队员浑身全被大浪湿透,冷风一吹,瑟瑟发抖。下午五点同树底下接应人员会合时,大家都感冒了。

十日上午,铅云低垂,山雨霏霏。小分队连续闯过了死人滩、曼罗滩、雷石滩等险滩。辣子庆滩是这段江面的最后一个特等险滩。惊涛骇浪,气势逼人。队员们飞舟直下。皮筏时而冲天而起,时而俯冲疾下,每刻都有翻船危险,其惊险不亚于耍杂技。下午一点半,皮筏终于飞一般漂至金安桥,胜利完成了这一江段的补漂任务。

十一月十三日,由余成等组成的补漂小分队前往四川会东,补漂鲁家村至黄草坪的十二公里江段。此前因接应队员误选接应点造成漏漂。十四日上午十一点半,余成、李大放、杨欣、兰为可、许瑞祥、邢义苏精神抖擞地登上“渝科号”皮筏,从鲁家村下水,飞舟向小河滩冲去。快到滩口时,皮筏被左岸巨浪推进右侧礁石丛中,并在礁石上东撞西碰,人被震得时时弹起,前仰后翻。蓦然间,船头重重撞在一块大礁石上,船尾的兰为可一下被弹入江中。邢义苏、李大放迅速抓住他身上的救生衣带,才把他拽上船来。这时,船已打横,被激流冲进一礁石缝中卡住,进退两难。大家只好跳入齐腰深的激流中用手拼命推船。船被推离礁缝时,已被大浪灌进半舱水。还来不及排水,又被一个巨浪推进激流主径。此刻,但见巨浪铺天盖地而来,皮筏一会儿跃上浪尖,一会儿跌入浪谷,眼看就要冲进要命的大岩洞。在这关键时刻,队员们齐声发喊,挥桨猛划,皮筏飞一般从大岩洞的崖壁上一擦而过,好险!两岸观众禁不住高声喝彩起来。皮筏乘胜直下,中午十二点半安全漂至黄草坪。

第二补漂队高奏凯歌,让我们把镜头闪回到巴塘。

对中国队、洛阳队、中美联合队而言,巴塘都是疗伤之地,休整之地,慰藉之地,妥妥的“长漂根据地”。巴塘人民给予了漂流队竭尽全力的支持。尤其是在洛阳队损兵折将、弹尽粮绝之时,巴塘人民捐钱捐物,帮他们渡过了难关。

被称为高原江南的巴塘县有着悠远的历史。远古为部落之地,周时被称为戎;秦时叫西羌,汉代为白狼国属地;唐被吐蕃占据。宋末,蒙元铁骑将其圈进自己的疆域。后来你打过去,他打过来,云南木氏土司管过,蒙古部族占过,西藏达赖喇嘛统领过。直到清末赵尔丰巴塘用兵,改土归流,于1908年设置巴安县,旋升巴安府。民国又撤府复县,后归西康省辖。1951年始改名巴塘县。

巴塘县位于四川最西端,毗邻云南、西藏两省区。跨过金沙江竹巴龙大桥,就到了西藏芒康县。隔着金沙江,又可遥望云南德钦县。这里是典型的地广人稀,7663平方千米土地上,只生活着5万多各族同胞。巴塘县城海拔2580米,比康定稍高。我虽是第一次到此客居,却也毫无高反症状。

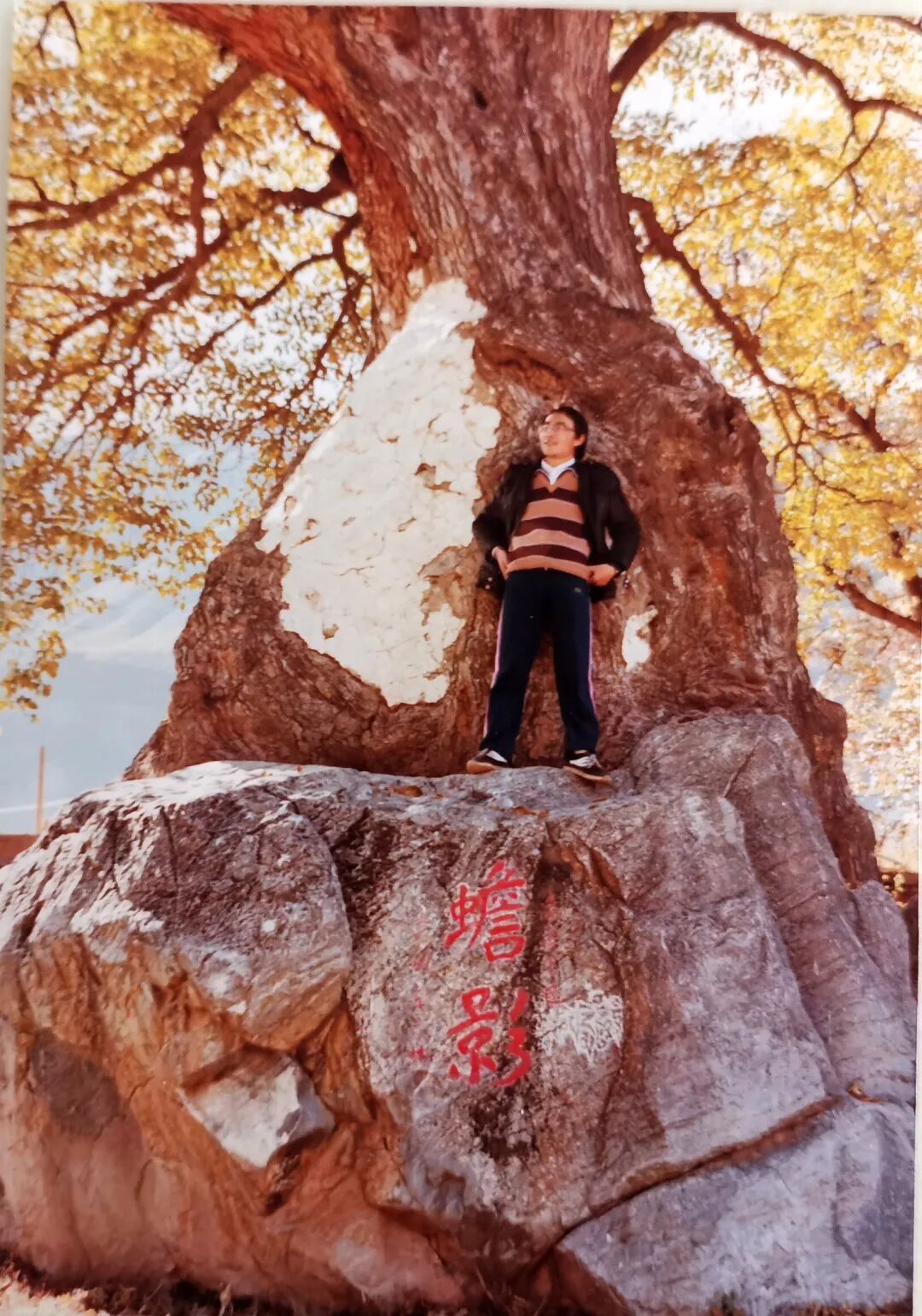

巴塘有诸多盛景。现在最有名的乃是措普沟。那高原纯净优美的湖光山色,草甸鲜花,蓝天白云,足以摄人心魄;毛垭大草原,苍穹之下,绿草如茵,风吹草低见牛羊。此外,还有格聂神山、姊妹湖等神仙之境。我们当年无暇探幽,只欣赏到城边的“巴山积雪”“古桑抱石”。据说,很久很久以前,一棵小桑树,抱着一块石头从高山之巅滚落下来,扎根于山麓。那桑树一天天长大,枝繁叶茂,石头也跟着长。桑抱着石,石偎着桑,相依为命,不离不弃,共同成长,共存共荣,终成巴塘一景,受世人膜拜。我们得空一游,只见古桑参天,黄叶蔽日,主干数人牵手才能合抱,不知其有几百几十岁。石上刻“蟾影”二字,乃名人于清嘉庆年间所题。此奇景实在令人赞叹。

本文作者奉友湘在巴塘城郊“古桑抱石”景点留影(奉友湘 供图)

抵达巴塘当晚,中国队补漂小分队就决定,3日由负责人解晋康与巴塘县委、县政府领导接洽,争取各方面支持;宋元清负责联系做船桨;杨前明、王振和武警战士何景树到邦扎滩踏勘;武警木呷等人准备到拉哇滩踏勘。

年轻的补漂小分队领头人解晋康,乃中国长漂指挥部成员,生于1954年。他16岁便投笔从戎,开赴冰天雪地的东北,在陆军第39军116师348团扛枪6年,1976年复员到中科院成都分院地理所。他先在所党委办公室任职,后晋升山地地理研究室副主任、党支部书记。据解晋康介绍,“长漂”最早由该研究室研究员王明业老先生和他带的研究生郭卫星、林成峰提出,并联系了地理学会贺振东,地理所王建军,王振和他,以及四川日报席文举、戴善奎,成都晚报刘传本、王波等人。最初属于民间的活动。后在蒋民宽省长支持下,成立了筹备组,解晋康任筹备组办公室主任。因此,作为发起“长漂”的元老级人物,解晋康领衔补漂实至名归。

由于李楠要去巴塘县体委和武警部队联系采访,我决定跟杨前明等去邦扎滩踏勘。见我穷兮兮的相机没一个,厚道的李楠把多带的傻瓜相机给我用,但只有一个彩色胶卷。我喜不自胜,宝贝似的收拾起来。也幸亏有它,我才得以留下一些珍贵镜头。

11月3日早上8:40,我和杨前明、王振、何景树从县城出发。王振带了两包夹心饼干、两瓶橘瓣罐头,还背了一壶茶水。我怕不够,又悄悄买了两小包饼干。在会东县鹿鹤时的极度饥饿让我心有余悸:手中有粮,心头不慌。怕回来时走夜路,我把四节电池的大手电也揣进包里。

去邦扎滩要翻越一座山才能下到江边。这山海拔至少3500米。我汲取了在跑马山的教训,一步一步慢慢往上登。我也是想测试一下自己,到底有没有高反,体能到底怎样。上山不算很陡,一条赶牛羊的小道曲曲弯弯,逶迤而上。

走了一段,杨前明回头关切地问我:行不行?我说,没问题!显然他还记得我在跑马山上的惊险一幕。何景树友好地伸手说:把包给我背吧!我礼貌地挡开他的手:谢谢,不用了,能背得动!何景树比我小7岁,是武警甘孜州支队康定县中队的一名副班长。这位来自重庆合川的小伙子长得清俊结实,为人也踏实勤恳,我们很快就成了朋友。一路上都长着灌木丛,许多有刺。我见到不少刺梨,但果实已经没了。我老家内江县(现内江市东兴区)白鹤镇边的山丘上,也生长着很多刺梨。童年时我们常常小心翼翼地采摘,刮去金黄表面上的小刺,剥去里面褐色的籽,咀嚼那薄薄酸酸的果肉。现在才知道,刺梨居然是VC之王,具有增强免疫力的功效,简直就是宝贝果。

两小时后,我们喘着粗气爬上山顶。这里是一片斜斜的草坡,枯黄的草丛中,开放着一些不知名的小花,星星点点地装饰着大地,也为这深秋的荒山野岭增添了一些生机。站在山顶,一边隐隐看得见巴塘县城,一边可看见金沙江对岸山顶的皑皑积雪。

合了两张影,我们开始下山往江边去。这下完全没有路,偶见牛羊脚印,还有就是雨水冲刷出来的乱石沟。坡度很陡,必须在茂密的灌木、藤蔓丛中往下“梭”。石子乱滚,常常脚滑。我一不小心摔了个仰八叉。幸好左手撑住了,人没事,只手腕扭了一下。有时去抓灌木,会抓到一手刺。一些小刺扎进手掌,既疼且痒,得一颗颗拔出来。衣裤上,也挂满了刺草。快到江边时,我捡到一根木棍拄着,感觉才好了些。近中午12点,终于下到江边。

此时的金沙江水浅了许多,原来的大回水已变成了一片沙滩。河沙在阳光的直射下闪闪发亮。我暗想,这些沙子里果真含有金沙么?江水不再是汛期浑浊咆哮悍妇一样粗鲁,而是碧绿清澈似少女般温柔可爱。走在松软的沙滩上,就像在沙发上漫步,十分舒服惬意。我们把东西扔在沙滩上,去邦扎滩前察看。我拿着傻瓜相机,翻过江边一块巨石,便到了滩口。在深深峡谷的无情夹持之下,江水到这里突然收拢,宽仅20余米。一块巨大的礁石,雄立江心,活生生把江流分成两股。急促奔来的江水在石上猛然撞击,掀起白花花的浪头,足有数米之高。此滩由3个紧紧相连的跌水组成,间距不过几米,每个高四五米,形成三级阶梯。跌水下面均有巨大的礁石,倾泻而下的江水砸在礁石上,强大的反作用力形成雪白的卷皮浪,向上倒翻,腾起三四米高,水花就溅得更高。正是那“卷起千堆雪”的写照。整个激浪区约长30米。全滩长不过百米,落差就有一二十米。若是敞船,必翻无疑。即便用小密封船,也很可能没入卷皮浪中。颇有经验的何景树说,邦扎滩至少算甲级滩,若再长一点,可算特级滩。

邦扎滩口的滚滚雪浪(奉友湘 供图)

踏勘完毕,我们坐在沙滩上午餐。主食就是两包夹心饼干和两瓶橘瓣罐头。结果饼干没吃完,罐头和茶水告罄。干渴之下,我用罐头瓶舀了两瓶金沙江水,咕咚咕咚喝了下去。江水像冰箱里拿出来的矿泉水,十分甘洌可口。

王振(左)、何景树(右)在巴塘金沙江邦扎滩沙滩上的午餐(奉友湘 供图)

返回时,我坐在江边的巨石上留了一个影。而王振则站在石上照。何景树说了句:像烈士一样。当时大家一笑了之,哪知竟一语成谶!

邦扎滩口礁石上的奉友湘(奉友湘供图)

王振在邦扎滩口的礁石上留影(奉友湘 供图)

眼看快下午两点,我们赶紧回撤。虽刚吃过东西,但体力已大不如前。我又捡了一根木棍助力,在无路中寻路,沿着陡峭的山梁一步步往上攀。汗水哗哗地下来,被火热的高原之阳很快蒸发,脸上凝结起一层盐霜。王振眉毛上,脸上,额上,雪白一片。我眼镜片上的汗水也凝结成一块一块的白霜,用舌头一舔:真咸!何景树领头,我第二,爬了不一阵,王振和杨前明就落在了后边。我虽然累,但又有点沾沾自喜:我的体能居然比王、杨二人强!我和小何等后面两人到了跟前,又继续上爬。快到山顶时,我听前面何景树“啊”地惊叫一声,以为他遇到了野兽,赶紧扬起手中的木棍,严阵以待。不料“扑棱棱”一只斑鸠从我眼前窜过,虚惊一场。约4点,我和小何先爬上山顶,徐行等候。见太阳依旧火爆,我们干脆在灌木丛下遮阴。等了一刻钟,王、杨才姗姗而来。

杨前明(左)在密封船旁(奉友湘 供图)

坐了一阵,开始下山。见王、杨二人有些走不动了,我们遂缓缓而行。杨前明在后面拍照,我和王振边走边聊。王振是科分院地理所干部,比我小几个月,就这几天满29岁。他与我有几同:个子差不多,都一副眼镜,同年出生,白净书生,只是他比我显得瘦弱。他的头发很繁荣,不知是烫过还是自然卷曲。王振是“长漂”最早的发起者之一,搞赞助,拉物资,嘴巴说干,腿杆跑细。他曾同中国漂流队一道,飞到拉萨,翻越唐古拉山,到了温泉兵站,只是没上长江源头。后来,他又去上海、重庆造船,送至巴塘。他为漂流默默无闻做了许多贡献,可新闻中看不到王振。在渡口,甚至他的名字都被打掉了。跟我说起这件事,他感到很寒心,语调里满含委屈。艰辛的劳动得不到承认,谁都无法不发点牢骚,就像我的稿子被无辜枪毙一样。

听了王振的倾诉,我想,今后一定要好好写写这些无名英雄们。但当时料想不到的是,他后来竟成为我笔下的主角之一。

回到巴塘县城,已是6点多了。我们这一天,除了短暂的歇息,翻山走峡两上两下足足8小时。我身子虽累,但心里轻松:没有高反,身体棒棒!

晚餐是漂流队宴请巴塘县几大班子领导,感谢他们过往的全力支持,还请他们继续大力协助补漂。我们到时,已是杯盘狼藉。无须计较没给我们留菜,至少饭可管够,就着剩菜,胡乱吃些则个,比起中午饼干果腹,算是幸福生活了。

从餐厅出来,走到县委招待所街口,突然听到一个陌生的外省口音叫我。只见一群人出来,却似乎一个不识。仔细定睛一看,原来竟是洛阳队队委何立迎!他10月4日在渡口遭遇车祸,受了轻伤,现在已养得白白胖胖,难怪有些不敢认了。我心里一惊:他们也是来补漂的,没想到追得如此之快!何告诉我,他们上午就到了,我熟悉的人还有霍学义和王茂军队长的三哥王茂建。由于县委招待所住不下,只有两位女队员住这里,他和别的队员另找旅馆。

我猜想,女队员一定是李仕莲和张爱凤,遂一阵惊喜,心想这不是“他乡遇故知”嘛!可巧的是,她们居然就住我隔壁。听得她们回来的声音,我喜滋滋地前去探望。待开门一看,我有些傻眼:竟是两个不认识的俊俏姑娘。我赶紧自我介绍。她们却笑着说,早就知道你了,你在咱洛阳队名气很大呀!我们这里还有你写的文章呢!她们拿过来一张11月1日的《四川日报》,周末版上,套红标题,正是我和牛泊的《以身许国三壮士——记洛阳漂流健儿孙志岭、杨红林、张军》长篇通讯。我10月30日就从成都出发,自然看不到。因为当时巴塘读《四川日报》得晚一周。而她们路过成都时正好看到这天的报纸,并带到了巴塘。她们说,《四川日报》发洛阳队队员的新闻这么舍得版面,真不容易;你们记者那么艰难地采写就更了不起。我心想,难怪她们对我如此热情,全靠这文章当了“敲门砖”。

原来,这两位女孩一个叫王月香,19岁,是攀枝花宾馆北一楼的服务员。一个叫谢心,是会东县文化馆的职员。就是我在会东送别洛阳队时,看着上车的那位。当时没看清楚,不料此地相识。真是应了那句“人生何处不相逢”!王月香本来是要同李仕莲、张爱凤一起跟洛阳队走的,但当时没来得及。她后来辞职到渡口医院去护理车祸受伤的5位洛阳队队员,在宜宾赶上大部队。这次回来补漂,也是从万县星夜兼程奔袭,每天只吃一顿热饭,多数时候就在车上啃干粮。我惊异他们的神速,争分夺秒的精神。这场没有硝烟的战争,就是在这些看似不起眼的地方,明争暗斗。

王月香和谢心对我敞开心扉,毫无戒备。不一会儿,我们聊到了家庭,原来我们三个都是父母早丧的苦命人,同病相怜让我们很快感情升温。王月香本是山东人,一家随父母来到渡口创业。在她12岁时,父母都因工伤和生病相继离世,抛下“五朵金花”嗷嗷待哺。月香是二姐,下面还有3个妹妹在读中学或小学。大姐王义芬,在渡口矿务局电话班工作。谢心身世更加凄惨,两岁丧母,父亲不知是谁,连自己的生日都不记得。幸好养父母给了她温情关爱,得以长大成人。她曾考入四川省邮电学校,但未毕业,回到会东县文化馆工作。

说到她们为什么加入洛阳队,都说就是敬佩队员们那种不为名利的拼命精神,降龙伏虎的勇敢气魄。她们也不甘于死水无澜的生活,想在自己的生命中书写一段波澜壮阔。看着她们表面柔弱的身躯,我心里由衷地升起敬意。王月香拿来日记本,要我给她留句话。我写下“愿你驾长风乘万里浪,完成对长江的征服”。又给谢心留下“愿你成为漂流女侠,巾帼英雄,永葆美妙之青春”。她俩差不多高,162厘米左右,都算得上青春逼人的漂亮女孩。谢心圆脸大眼,五官端正,一笑两个酒窝;王月香细眉细眼,笑起来眼睛就成了豌豆角。两人都一样皮肤白嫩,穿着一身洛阳队运动服,显得格外精神。从阅历上看,月香十分单纯;大两岁的谢心则成熟很多,仿佛看穿了许多世事。健谈的她问我的问题都比较深沉:“你分到报社时和现在,心理上有什么变化?”“要是报社让你写不真实的报道你怎么办?”仿佛她是记者一般。我都如实作答。看来谢心对我的答案还是比较满意。

我对她们说,我们三个苦命人今天聚到一起,也是一种缘分,我们才如此快地相互了解理解。她俩也十分感慨。王月香说,要是我这次去叶巴回不来了,你一定要去趟我家,看看我姐。她拿出一个信封,写下她姐的地址:渡口市矿务局综合处电话班王义芬。我接下了这份沉甸甸的信任,对她们说,你们一定要好好地回来,活蹦乱跳地回来,我今后还要写你们呢!

当晚,我向报社电话汇报了洛阳队补漂队也接踵而至的情况。报社要求我们双管齐下,兼顾报道。家里编辑还告诉我,前方中国队刚到武汉,而洛阳队雷健生等两天前就从武汉下水,一路领先了。看来,洛阳队“蛙跳”战术成功实施。

一波未平,一波又起。洛阳队的补漂人马,除何立迎留守巴塘外,其余的于4日下午全部拉往叶巴。正所谓兵贵神速,洛阳补漂队一下就占了先机。中洛两队的巴塘补漂决战,就此拉开大幕。

鹿死谁手,咱们拭目以待!

文/图:奉友湘(四川内江人。四川大学经济系毕业。高级编辑,中国作家协会、四川省作家协会会员。曾任四川大学文新学院硕导。历任四川新闻出版领军人物、四川日报首席编辑、华西都市报常务副总编、金融投资报兼人力资源报总编辑、消费质量报总编辑、四川农村日报总编辑。著有《远离危机》《机会是种出来的》《交子》《蜀女皇后》《蜀王全传》《苏母纪》《飞鸿雪泥》等)

龙辉优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。